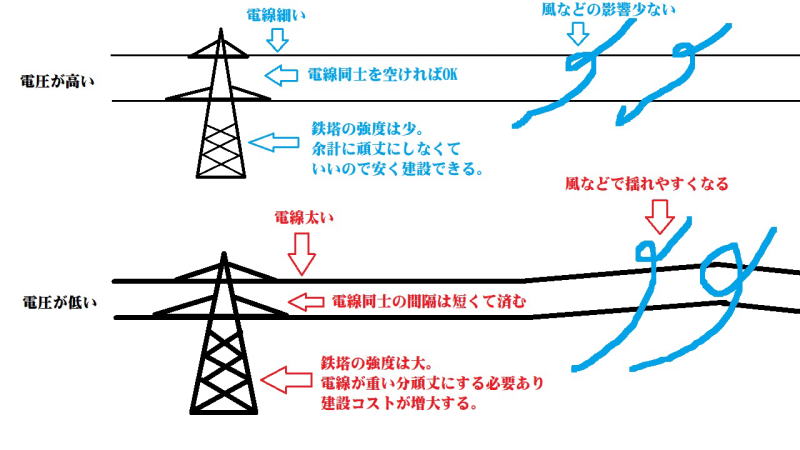

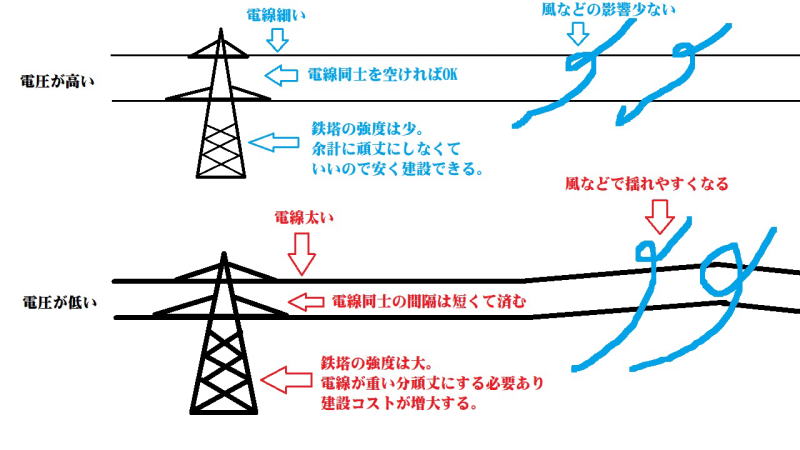

図1 電圧が高い場合と少ない場合のイメージ

高電圧送電をするワケ

図1 電圧が高い場合と少ない場合のイメージ

| 1.高圧送電をするワケ 送電線は、一部の発電所間送電線等を除き、大半が 66〜500kVという、非常に高い電圧が架けられています。 ここまで電圧を上げるのにはもちろんワケがあります。 送電線の電圧を高い値にしている理由として、 「送電ロスの低減」と「建設コストの低減」が挙げられます。 送電する電気の量、すなわち電力量を計算する場合、直流と交流ではだいぶ方法が違いますが、基本的には直流の考え方で イメージが出来ます。 「電気が流れようとする力=電圧」と 「電気が流れる量=電流」を計算して、 全体の「電力量」を求めると、 電力量=電圧×電流 という式になります。 交流の場合、これに周波数やその他いろいろな要素が加わって 電力量が決まります。 一方、電気を送る為の電線には、どうしても電気の流れを妨げる 「内部抵抗」という性質があるため、一部の電力は熱となって 電線から逃げてしまいます。これが電力ロスです。 この、電力ロスの量は、 電力ロスの量=電流値×電流値×内部抵抗 上記の式で計算することができます。 すなわち、電線からの電力ロスは、「電流値を低くする」ことで 低減することができ、 同じ電力を送る場合は「電圧を上げる方が有利」ということに なります。 そして、この内部抵抗は、電線が太くなるほど低くなります。 言い換えれば、電線が細ければ、内部抵抗は高くなるのですが、 電力ロスの上限が同じである場合、 電流値が低ければ、「内部抵抗を高くとることができる」ため、 高くとれる分、細い電線の使用が可能となり、電線が軽い分、 結果として、鉄塔などの支持物に、余計な補強をする必要が無くなり、 建設・維持コストの低減につながります。 2.高電圧送電で必要な対策 電圧は電気が流れようとする力なので、電圧を高くすれば絶縁間隔も長くとる必要があります。そのため、鉄塔に取り付ける碍子の数と電線の間隔は、電圧が上がるごとに増加し、 鉄塔も大きくなります。 配電線などの一部では、絶縁被覆を纏ったケーブルを より合わせて、そのまま電柱に架けている場合もありますが、 高圧送電線等で大量の電力を運ぶ場合は、多くの場合、 コストなどを勘案して、上記のように電圧を上げて、建設コストなどを 抑えつつ効率的に運ぶ方法が世界的に採用されています。 3.高圧送電線の電線に絶縁被覆を被せないワケ 高圧送電線に碍子があるのは、高圧送電線の電線は、 絶縁被覆をかぶせていない裸電線なのです。 被覆が無い理由は単純で、絶縁被覆が無い分、電線が 軽く細くなり、同じ様にトータルで見た場合のコスト削減に つながるからです。 |