送電線の鉄塔は、基本的に同じ送電線だったり同じ地域なら、

鉄塔の形は統一されることが多いです。しかし、条件などによっては

違いがみられることがあります。

今回は大正3年建設の猪苗代旧幹線から

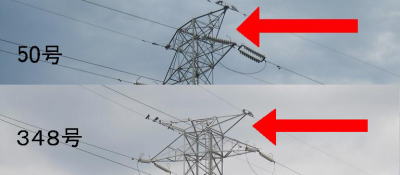

まずは50号。国道付近に残る耐張鉄塔です。

付近は一部を除き、まだ建設当初の鉄塔が健在です。

こちらは348号。山の中から白河の平地に下りて間もない

場所に位置しています。老番側方面は建て替え鉄塔が目立ちます。

さて、両者ともに耐張鉄塔で違いが見られないと思われますが、

決定的に違いがあります。

お分かりですね。架空地線を支える腕金の骨組み構造がちょっと違います。

50号は架空地線用の腕金が普通に四角い塔部分に取り付けられていますが、

348号は三角屋根状の突起に取り付けられており、真横から見ると

架空地線2条であるにもかかわらず、1条の鉄塔のように尖って見えます。

なぜこのような違いがあるのか、

ヒントは、猪苗代旧幹線の建設当初の懸垂鉄塔は

見た限り全て348号の様な構造になっているということです。

(写真は52号)

何が予想できるかというと、この架空地線の腕金が横から見ると

三角状に見える構造が、猪苗代旧幹線本来の構造で、

50号の様な構造の耐張鉄塔は、改造されて構造が変わったと推測できます。

現に、建て替え鉄塔近傍にある442号も50号と同じ構造になっています。

改造は、懸垂鉄塔を耐張鉄塔に改造してこうなったと推測できます。

懸垂鉄塔は架空地線と電線の間隔を碍子も使って稼いでいるので、

そのまま耐張碍子にすると、電線と架空地線の間隔が不足するため

腕金を改造して間隔を稼いでいるのだと考えられます。

このように一見同じに見える鉄塔にも違いがあるのです。

こういった違いを探してみるのも面白いでしょう。

戻る